3月15日、16日に札幌市で開催された、子ども向けナイフワークプログラムの指導者向け講習会に講師としてお招き頂きました。

講座を主催されたのは北海道でグリーンウッドワークや子どもを対象にしたナイフワークの活動をされている「こどもとおとなのグリーンウッドワークSapporo」さんです。講師としての参加でしたが、学ぶことも多く、自分達の活動をふり返るとても良い機会となりました。

(子どもとおとなのグリーンウッドワークSappor(gww.sapporo)さんの活動はこちらのInstagramをご覧ください)

参加のきっかけ

木の枝を持ったエゾリスがマークになっています。

今回の講習会を企画された「こどもとおとなのグリーンウッドワークSapporo」は、23年度に開催されたグリーンウッドワーク指導者養成講座に参加された三好さんが、翌年に地元の方と一緒に立ち上げられたグループです。三好さんは養成講座の後、3月にアカデミーで開催された子どものためのナイフワーク講習会にも、お仲間の方と一緒にご参加を頂き、この1年の間にすごいスピード感で地元の札幌市を拠点にナイフワークが体験できる場作りを広く展開されています。

3月の講習会の際に、「指導者対象の講習会を北海道でもやりたいので、その際には来て下さい」と、三好さんからお声がけを頂いたそれが1年前のこと。このたびそのお話が実現して、学校が春休みになるこのタイミングに、子どものナイフワークの普及の一環として北海道に行ってきました。

今回はいつも一緒にナイフ教室で講師を務めている、かのさん。そして、今は仙台で保育士をしながら「森のてしごとや みのむし」として活動をされているこっぺさん。そして自分と、3人がゲスト講師として参加してきました!

子どものためのナイフワーク指導者講習会 in Sapporo

講座当日は本州だったら参加者が会場にたどり着けないなっていうほど雪が降っていました

今回の講習会は2日間にわたって開催されました。

参加者は募集定員いっぱいの30名。自然体験教室や野外アクティビティなどの活動をされている方が多く、北海道で認定されている木育マイスターの方や児童館職員の方など、森や木、子ども達に関わる活動をされている方も参加して下さいました。

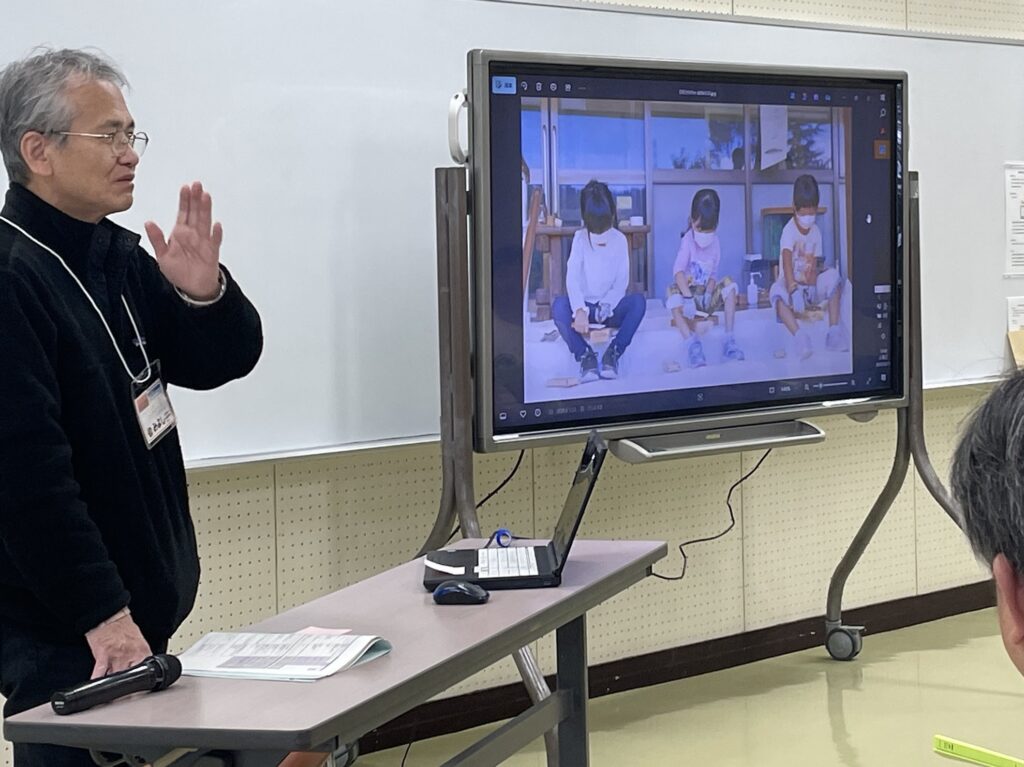

講座冒頭の三好さんのごあいさつ。なぜいま、子どものナイフワークなのか

1日目

1日目は簡単な自己紹介を挟んで、こっぺさん、かのさん、北海道で活動をされている原さんの、それぞれの子どものナイフワーク活動の事例紹介から始まりました。一口に子どものナイフワークといっても、活動の趣旨はそれぞれに異なりますし、環境作りや技術・製作アイテムなども、それぞれに個性があります。

原さんは環境教育とナイフワークという切り口の活動を紹介して下さいました

事例紹介の質疑応答が終わったところで、参加者の皆さんにも実際にナイフで木の枝を削ってもらいました。ここでは、こっぺさんが普段、子ども達にどのような見本を見せてナイフの使い方を説明しているかをデモンストレーションをして、見て頂きました。キーワードは「正しい動作」と「ゆっくりとした動き」。講師の言葉や1つ1つの動きから必要な要素を学び取ろうと、皆さんとても真剣にナイフを使う手元に注目していました。

こっぺさんのデモンストレーション

実際に枝木(ナナカマド)を削ってみるナイフワークの体験

この日は事前に三好さんに採ってきて頂いたナナカマドの枝を参加者に削ってもらいました。特に初めて伐りたての木を削った方の中には、心地よい削りごこちとナイフワーク特有の没入感にはまってしまった人もいたようです。

その後は3つのグループに分かれて事例紹介やワークの中で感じた感想や質問をシェアしながら、講師がそれに応えていく時間を取って1日目が終了しました。

2日目

2日目は朝活という名の勉強会からスタートしました。

三好さんによる刃物の研ぎと今回の講座で広報を担当されていた桝井さんによる作品の写真撮影について学ぶ2つのワークがあり、こちらは自由参加のプログラムでしたが、多くの方が参加されていました。

研ぎを体験する朝活動

この日の午前中は、あらかじめ一般の参加者を募集して、子どものナイフワークショップを行い、講座参加者がそれを見学するという、実際のプログラムを見てもらうというワークを行いました。

百聞は一見にしかず。実際に参加者を募集してのむし作りワークショップを講座参加者のみなさんが見守ります

この講座の進め方は、23年度に岐阜の講習会でも行ったやり方です。子ども達の実際の反応や動きが直に見ることができるため、子どものナイフワークのイメージがまだ持てない参加者からは、とても好評だったりします。講師サイドからすると、2つのプログラム(子ども達へのレクチャーと講習会参加者へのフォロー)を並行してまわすので、なかなかのハードワークになりますが、これが学びになるのですから、今回も残す余力も無いほど全力で取り組みました。

講習会の参加者からは、後からとても良かったです!と言って頂くことができて、ひとまずホッとしました。

子ども達の体験が終わった後は、「なぜあの時はこうしたんですか?」といった質疑応答タイム

午後は子どものナイフワークアイテムを実際に作ってみるワークを行いました。作るアイテムは、こっぺさんが「きのこと魚」。かのさんは「スプーンとフォーク」。自分は「むし作り」を担当し、3つのグループに分かれて作業をしました。

子どもへの指導やフォローの仕方を伝えながらアイテム作りを進めました

それぞれ個性的な作品ができあがる虫プログラム

1番人気だったナイフ1本で作るスプーンとフォークも無事完成して、感想のシェアの時間

この日の会場が別の場所になっていたため、こっぺさんのきのこと魚の写真は撮れていないのですが、そちらもとても良い内容だったとお聞きしました。

最後、全員の参加者が集まり、それぞれに今回の講座で得た学びをシェアする時間を取りました。そこでは、ナイフワークや指導のテクニックだけでは無く、さらに奥深い考察をされる参加者の声が多く聞かれたのが印象的でした。講座の中での子どもの行動に対して、なぜそのような対応を講師はしていたのか?その結果、子ども達はどのような反応をしたのか?自分だったらどうしていただろう?皆さん、それぞれの経験や活動されている環境に置き換えながら、多様な気付きと学びをシェアして頂きました。

近い席の人達と、2日間の学びをシェアする時間

三好さんからのまとめと、これからの活動・展開についてのご提案

講習会を通じて、気付きや学びをシェアする時間をたくさんとった2日間でした。皆さん学んだことはとても多く、また、多様な視点を得た充実した時間となったようです。一方で自分1人で活動を行うには、技術的なことやスタッフや材料の確保など、まだまだ課題は多く残ります。そんなとき、相談できる仲間や協力できる仲間がいると良いですよね・・と、最後に講座参加者が今後も交流できるようなプラットフォームを作りましょう!という提案をして、2日間の講習会は無事に終了しました。

自身が関わって行う、子どものためのナイフワーク講習会はこれで4回目になります。

毎回毎回、内容はブラッシュアップされていき、自分の中でも技術的なこと、道具的なこと、はたまたナイフワークをなぜ行うのかといった哲学的(?)な部分まで・・本当に色々なことが少しずつ整理できるようになってきました。

今の段階で実現できるようになったこともあれば、まだまだ高いハードルが残る取組みもあります。

でも、毎年こうして新しい気付きと仲間が増えて行くことに勇気付けられながら、また1年頑張ろうという思いになっています。

特に今回良かったのは、自分達の活動を少しですが客観的に評価することができたこと。

遠く北海道まで来たことで、これまで意識せずに自分たちが行なっていた価値のあることに実にたくさん気付くことができました。

意識していなかったけれど、実は大切なこと。

そんなことに気付けた、とても素晴らしい機会になりました。

これについては、2025年の活動に落とし込みながら、より良い活動に繋げていきたいと思います。

事前の準備から、当日の裏方・サポートまで、とても手厚い対応でフォローして頂いた、こどもとおとなのグリーンウッドワークSapporoの皆さま。講習会にご参加頂いた皆さま。このたびはとても素晴らしい講習会に参加する機会を頂き、どうもありがとうございました!今後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

・・・(余談)

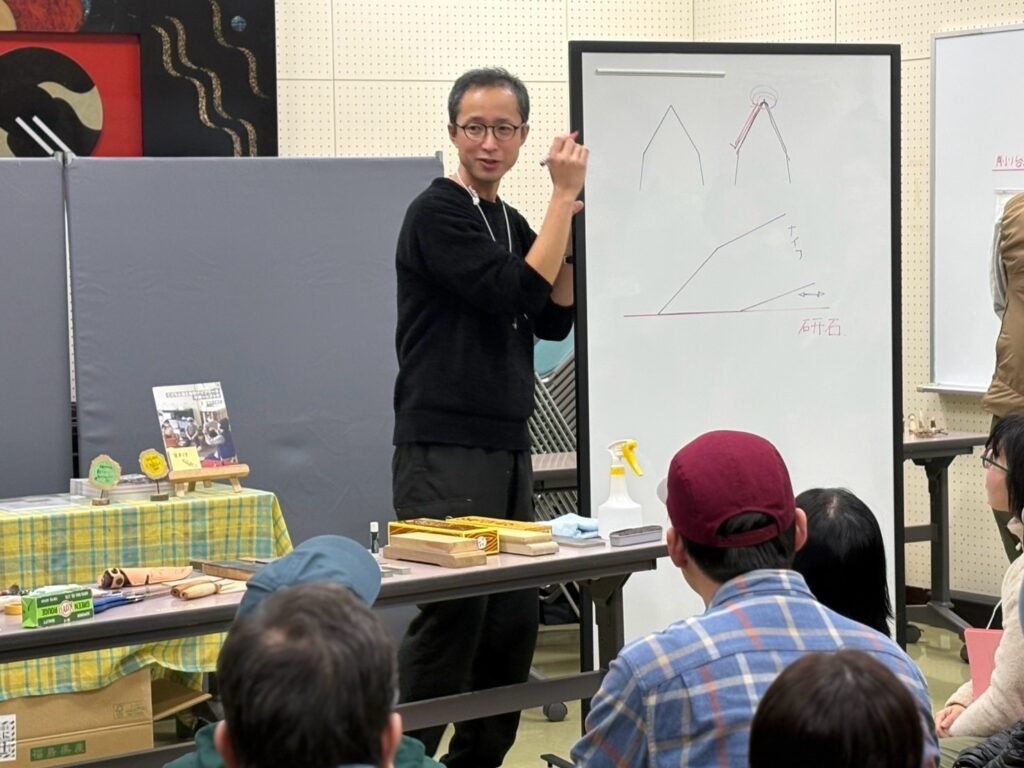

1日目、こっぺさんのナイフワークのレクチャーの前に、自分が担当して道具とナイフの研ぎのお話をさせて頂きました。岐阜ではまずする機会のない分野のためか、素ですっかり記憶から抜け落ちていました。研ぎは下手でも良いのでチャレンジすることが大事!やさしい研ぎから取り組んでみましょう♪

レアな前野による刃物研ぎのレクチャー

コメント